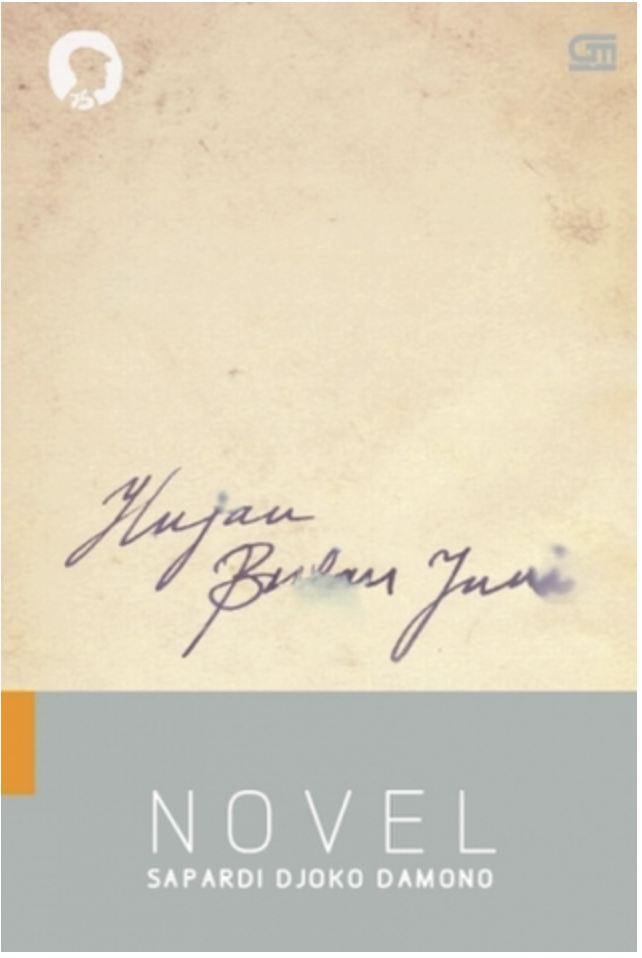

Karya sastra – termasuk novel – merupakan sebuah karya imajinatif dari seorang pengarang yang berusaha memaparkan sebuah cerita rekaan yang mengandung pesan, pengalaman, dan pelajaran hidup yang tertuang dalam estetika bahasa yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas dari segala lapisan. Tulisan ini tidak berpretensi sebagai telaah sastra yang mendalam, namun lebih merupakan sebuah paparan populer penulis tentang isi novel mahakarya almarhum Sapardi Djoko Damono (SDD).

Diharapkan melalui tulisan ini, para penggemar sastra dapat lebih memahami paduan khayalan, mimpi, pergumulan, perjuangan, dan realitas yang dialami oleh para tokoh dalam novel Hujan Bulan Juni karya SDD. Di samping itu, melalui tulisan ini, penulis berniat menggugah masyarakat awam untuk mengapresiasi beragam karya sastra, terutama yang ditulis oleh para sastrawan ternama Indonesia. Melalui buah karya merekalah, kita semua boleh semakin mengasah wawasan kehidupan dan mengambil pelajaran serta hikmah berharga bagi kemajuan dunia sastra di tanah air tercinta.

Teriring salam dan hormat penulis kepada pujangga kesayangan, Eyang Sapardi Djoko Damono.

Karya cipta fenomenal

Tak syak lagi. Boleh dikatakan sebagian besar penggemar jagat sastra Indonesia sudah mengenal nama besar Sapardi Djoko Damono. Beliau lahir di Solo, 20 Maret 1940. Sejak usia muda Sapardi memang sudah gemar membaca dan menulis. Berprofesi sebagai guru besar pensiun di Universitas Indonesia. Beliau juga memberikan bimbingan bagi mahasiswa pascasarjana di Universitas Indonesia, Institut Kesenian Jakarta, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, dan Institut Seni Indonesia di Solo.

Kepiawaiannya dalam dunia sastra telah membuahkan berbagai penghargaan bergengsi, seperti Cultural Award (1978), Anugerah Puisi Putra (1983), Hadiah Sastra (1984), SEA-Write Award (1986), Anugerah Seni (1990), Kalyana Kretya (1996), Satyalencana Kebudayaan (2002), Khatulistiwa Literary Award (2004), dan Penghargaan untuk Pencapaian Seumur Hidup dalam Sastra dan Pemikiran Budaya (2012) dari Akademi Jakarta.

Seperti kita ketahui, novel Hujan Bulan Juni itu berawal dari puisi yang berjudul sama. Begitu populernya puisi ini, sehingga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Tagalog, Jepang, Arab, Italia, Rusia, Portugis, Korea, Mandarin, Thai, Malaysia, Urdu, Jawa, dan Bali. Puisi ”Hujan Bulan Juni” telah melambungkan nama SDD di jagat perpuisian yang penuh dengan nuansa romantisme, keteduhan, dan keindahan dalam kesederhanaan, tetapi mengandung makna mendalam.

Karya puisi 3 bait dan 12 baris ini ditulis pada tahun 1989 (sesuai dengan tarikh yang tercantum pada buku Hujan Bulan Juni, Sepilihan Sajak terbitan PT Gramedia Pustaka Utama). Lalu dibuat versi novelnya yang terdiri dari 135 halaman pada 2015, dan kemudian dibuat versi layar perak dengan durasi 106 menit 45 detik pada 2017. Sungguh sebuah karya cipta fenomenal yang patut diacungi jempol.

Sejauh yang penulis ketahui, ”Hujan Bulan Juni” merupakan satu-satunya puisi karya pujangga Indonesia yang pernah dialihrupakan menjadi novel serta film. Dan yang tak kurang menarik, puisi ini juga diejawantahkan dalam bentuk musikalisasi. Aransemen musiknya digubah oleh M. Umar Muslim, kemudian direkam-nyanyikan oleh Ari Malibu dan Reda Gaudiamo. Lagu tersebut merupakan salah satu materi unggulan dalam album musikalisasi puisi berjudul ”Hujan Bulan Juni” yang pembuatannya disponsori oleh Ford Foundation. Album itu sempat beberapa kali dirilis ulang karena laku keras di pasaran.

Inilah pertama kali dalam sejarah sastra Indonesia, satu karya sastra tergelar dalam empat rupa. Dengan demikian, tidaklah berlebihan bila ”Hujan Bulan Juni” penulis sebut sebagai karya yang fenomenal. Bahkan secara pribadi, dengan segala hormat penulis menjuluki SDD sebagai ’Pangeran Romantisme Sastra Indonesia.’

Benang merah

Selain menguasai bidang sastra, SDD juga memiliki kemampuan di bidang seni tari, seni mendalang, bermain gitar, dan bermain drama. Jadi, tak mengherankan bila dalam novel Hujan Bulan Juni ini banyak digunakan latar belakang budaya Jawa serta beberapa jenis kesenian yang pernah digelutinya. Di dalam novel, misalnya, disebutkan bahwa tokoh Lingkan berlatih menari Jawa. Juga muncul istilah gendhing, ketawang, dan ladrang dalam seni karawitan Jawa. Tak ketinggalan pula penyebutan nama tokoh wayang seperti Sembadra dan nama khas perempuan Jawa, Pariyem, sebagai bahan candaan tokoh utama, Sarwono, kepada kekasihnya, Lingkan.

Di samping diwarnai dengan bahasa Jawa, novel juga diwarnai dengan bahasa Menado, bahasa Jepang, dan bahasa Inggris. Benar-benar sebuah novel multibahasa.

Sebagai seorang pujangga dengan jiwa kepenyairan yang kental, Sapardi tak lupa pula menyerakkan sejumlah puisi dan kalimat puitis dalam novel ini. Dalam kaitan dengan hal tersebut, penulis berusaha untuk mencari benang merah yang menghubungkan puisi dengan novel Hujan Bulan Juni.

Bagi penulis, puisi ”Hujan Bulan Juni” itu melambangkan sesuatu yang langka yang diharapkan untuk terjadi. Meski dalam musim kemarau, pohon juga memerlukan siraman air hujan agar tetap hidup. Pohon memerlukan kesabaran dalam penantian jatuhnya hujan, dan penantian itu perlu dibekali dengan ketabahan, kebijakan, dan kearifan.

Apakah ketiga bekal penantian ini menjadi benang merah yang menghubungkan karya puisi dengan novel? Kalau jawabnya ’ya,’ lalu terkait dengan peristiwa langka apa? Atau jangan-jangan, judul novel yang dibuat sama persis dengan judul puisi yang telah lebih dahulu terkenal itu, hanya sekadar gimmick untuk pemikat dan penglaris belaka?

Puisi adalah medium

Novel ini mengisahkan seorang pemuda sederhana dan pandai yang bernama Sarwono, berasal dari keluarga muslim. Dia seorang dosen muda antropologi di Universitas Indonesia, dibesarkan dan tinggal di Solo. Seorang pemuda yang cerdas, berjiwa sufi, sangat menyukai puisi, dan acap kali mengisi rubrik puisi di sebuah koran sore. Sarwono percaya bahwa inti kehidupan itu adalah komunikasi dan komunikasi itu inti kehidupan. Dia juga percaya bahwa komunikasi itu merupakan medium, yang bisa bermakna shaman atau dukun – yang menghubungkan antara orang hidup dan orang mati. Akan tetapi, dia sendiri tak percaya kepada dukun. Dia percaya bahwa puisi itu adalah shaman, yang bisa menjadi alat komunikasi antara dua orang yang terpisah jarak sejauh apa pun. Sosok yang tidak percaya dengan ini, tetapi percaya bahwa ini adalah itu. Nah cukup rumit, bukan?

Medium puisi inilah yang sering digunakan Sarwono untuk mengungkapkan isi hatinya kepada kekasihnya, Pingkan. Pujaan hatinya ini seorang perempuan berdarah blasteran Jawa-Menado, cantik dan cerdas, berasal dari keluarga yang memeluk agama Kristen. Pingkan berprofesi sebagai dosen muda di Prodi Jepang, UI. Wah, tampaknya cerita bakal mengerucut pada konflik hubungan asmara karena perbedaan agama? Harap bersabar, ya pembaca yang budiman.

Sejak awal cerita, SDD telah menggunakan frasa ’hujan,’ sebuah frasa yang sering – kalau tak bisa dibilang terlalu sering – digunakannya dalam sejumlah karya puisinya, dan kali ini dibawanya pula dalam novelnya. Entah apa alasannya. Mungkin karena hujan itu merupakan simbol kesejukan yang mendatangkan nuansa romantis. Mungkin karena hujan merupakan peristiwa yang sangat dirindukan di tengah kerontangnya musim kemarau. Apalagi hujan di bulan Juni yang kemarau itu sangat langka (pada saat puisi tersebut ditulis, belum terjadi pemanasan dan perubahan cuaca secara global). Mungkin juga karena faktor lain yang hanya Sapardi yang mampu menjawabnya dengan tepat. Yang jelas, frasa ’hujan’ sudah melekat erat, sekaligus menjadi simbol dan karakter bagi sosok sastrawan termasyhur ini. Hal ini sejalan dengan frasa ’jalang’ yang melekat pada sosok Chairil Anwar, frasa ’sunyi’ pada diri Amir Hamzah, frasa ’senja’ pada diri Seno Gumira, dan frasa ’celana’ pada diri Joko Pinurbo. Stigma frasa ini memang suatu keniscayaan yang tak terpisahkan dari sosok para sastrawan tersebut di atas.

Tampaknya Sapardi melalui novelnya yang satu ini ingin membangun konflik yang terjadi karena perbedaan kota asal tempat tinggal, budaya, keturunan, dan agama lewat hubungan Sarwono-Pingkan. Keempat faktor perbedaan ini sebenarnya tidak menjadi persoalan bagi pelaku utama, yakni Sarwono dan Pingkan. Akan tetapi, dalam perjalanan cinta mereka, hal ini menjadi persoalan rumit karena pengaruh orang-orang di sekitar mereka. Sebenarnya pasangan kekasih ini telah lama kenal satu dengan yang lain, karena Toar – kakak Pingkan – adalah teman sekolah Sarwono. Pemuda bertubuh kerempeng dan suka batuk-batuk ini acap kali berpura-pura belajar bersama dengan Toar, padahal sebenarnya ia ingin berdekatan dengan Pingkan. Ternyata cinta Sarwono itu tak bertepuk sebelah tangan, meskipun dia sering diejek Pingkan sebagai pemuda cengeng, karena isi puisinya yang sok romantis. Sarwono justru merasa senang bila dicap sebagai pemuda cengeng oleh Pingkan. Begitulah kalau cinta sudah melekat, biar empedu juga terasa cokelat. Semuanya serbanikmat!

Timbulnya konflik

Dari apa yang dituturkan dalam novel, penulis tidak menangkap adanya konflik beda kota asal, budaya, agama ataupun keturunan dari pihak orang tua Sarwono, juga dari ibu Pingkan. Ibu ini juga memiliki nama Jawa, yakni Hartini – tetapi lebih sering dikenal sebagai Ibu Pelenkahu (nama marga almarhum suaminya).

Ibu Pingkan ini keturunan Jawa yang lahir di Makasar, sedangkan ayah Pingkan asli Menado. Ayah dan ibu Pingkan berbeda dalam keturunan dan agama, tetapi hubungan mereka berjalan mulus-mulus saja, tidak ada konflik yang berarti. Jadi mengapa hubungan Sarwono-Pingkan harus diwarnai konflik? Apakah toleransi sudah mulai berkurang dibandingkan era yang disebut sebagai zadul (zaman dulu) oleh Pingkan untuk mengejek (tapi mesra) Sarwono? Inilah yang hendak dikemukakan oleh Sapardi dalam novelnya.

Konflik justru bersumber dari pihak keluarga besar Pingkan, terutama dari Benny – sepupu Pingkan – dan Tante Henny (ibu Benny). Tante Henny dan tante-tante Pingkan yang lain ingin menjodohkan Pingkan dengan Pak Tumbelaka yang ganteng, dosen muda UNSRAT (halaman 68). Kalau Pingkan menikah dengan dosen ganteng ini, dia harus mengajar di UNSRAT, padahal dia hanya ingin mengajar di UI. Sedangkan ibu Pingkan sendiri menginginkan anaknya tidak dijodohkan dengan pria lain selain Sarwono. Nah, loh!

Penulis – yang awam dalam masalah adat istiadat Menado – bertanya-tanya apakah benar peran keluarga besar di Menado itu begitu besar pengaruhnya dalam pernikahan seseorang yang bukan darah dagingnya langsung? Bukankah seharusnya cukup dengan izin dan persetujuan orang tua calon mempelai dari kedua belah pihak? Mengapa konflik yang sama tidak terjadi sewaktu ayah dan ibu Pingkan menikah? Bukankah ayah dan ibu Pingkan itu beda keturunan dan beda agama? Mengapa kebahagiaan mereka dalam perbedaan tak dijadikan suri teladan?

Oke-lah, Benny waktu itu belum lahir atau masih bocah, sehingga tidak bisa nyinyir dan protes; tetapi Tante Henny kan sudah dewasa? Mengapa waktu itu si tante tak menyatakan ketidaksetujuannya atas pernikahan ayah-ibu Pingkan yang beda keturunan dan beda agama? Dari mana penulis tahu kalau si tante tidak melakukan protes? Ah … gampang, dari terjadinya pernikahan antara ayah dan ibu Pingkan yang kemudian melahirkan Toar dan Pingkan.

Tentang Benny. Ngerti apa Benny tentang isi hati insan jatuh cinta? Bukankah yang dia tahu cuma ladang dan ladangnya saja? Dunia maya yang tengah marak dan digandrungi banyak orang pun dia tak tahu dan juga tak ingin tahu (halaman 49), apalagi dunia anak muda yang sedang jatuh cinta. Apakah Benny pernah jatuh cinta kepada perempuan? Apa dia benar-benar mampu memahami dan menyelami perasaan orang yang sedang jatuh cinta? Jangan-jangan, nasihatnya kepada Pingkan untuk menjauhi Sarwono – yang diselingi dengan isyarat gerakan tangan seperti sedang mengenakan jilbab – itu hanya merupakan bentuk kecemburuan karena dirinya belum memiliki pacar. Lebih baik Benny menekuni studinya karena sudah 7 tahun tak lulus-lulus di UNSRAT. Dia sering membolos dan tak merasa sesuai dengan suasana kampus.

Hobinya bertualang dan ingin kabur ke Amerika ikut Tante Wenas (halaman 67). Anehnya, di halaman 49 Benny digambarkan sebagai belalang ladang yang tak mau beranjak dari ladangnya. Dengan membandingkan kedua halaman ini, penulis mendapati sebuah kontradiksi yang cukup absurd. Sapardi tidak konsisten dalam menggambarkan watak tokoh Benny dalam novelnya. Sebetulnya, anak muda ini ingin menjadi belalang di ladang atau ingin kabur ke Amerika? Bagaimana mungkin kedua sifat yang bertolak belakang ini bisa berada dalam diri satu orang? Ah, mungkin, perjalanan waktu telah mengubah pikirannya.

Argumentasi Sapardi untuk membangun konflik karena beda keturunan dan agama juga terlalu lemah, banyak bolong, dan ketidakkonsistenan dalam jalan ceritanya. Mengapa, misalnya, tak dikisahkan dialog intens antara Pingkan dan ibunya tentang rencana pernikahan? Bukankah hal ini menyangkut peritiwa penting dalam hidup seseorang? Secara tersirat memang ada, sehingga Pingkan memberi tahu kepada Sarwono bahwa ibunya ingin berbicara kepadanya. Sementara, pihak orang tua Sarwono menyerahkan sepenuhnya masalah pernikahan kepada Sarwono. Dialog intens justru terjadi antara Sarwono dan ibu Pingkan. Bu Pelenkahu menyetujui Sarwono menjadi menantunya (halaman 86).

Apakah konflik ini sebenarnya terjadi karena faktor beda zaman dan beda pola pikir? Mungkinkah ini adalah konflik yang terlalu dicari-cari oleh Sapardi agar jalan cerita menjadi lebih menarik?

Namun demikian, ada juga konflik yang sangat masuk akal yang menjadi salah satu kelebihan novel ini. Konflik ini timbul ketika Pingkan hendak berangkat ke Jepang untuk melanjutkan studi. Masalahnya di Kyoto sana, terdapat dosen muda sontoloyo Katsuo yang sempat akrab dengan Pingkan sewaktu pemuda Jepang ini mengikuti Program Pascasarjana di UI, tempat Sarwono dan Pingkan mengajar.

Katsuo mempelajari sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Pingkan pernah memberi tahu Sarwono bahwa Katsuo telah menjadi dosen muda di Universitas Kyoto, tempat Pingkan bakal studi. Meski Sarwono telah berjanji untuk menikahi Pingkan, siapa sih yang tak khawatir jika kekasih cantik dan cerdasnya itu ditaksir oleh lelaki lain? Lelaki normal mana yang tak tertarik dengan kecantikan dan kecerdasan Pingkan? Apalagi kalau si lelaki itu sebelumnya pernah menaruh hati kepada Pingkan. Sudah sewajarnya bila Sarwono khawatir kalau di Jepang mungkin saja terjadi cinta lama yang bersemi kembali, sehingga cinta di Indonesia jadi terlupakan. Bukankah hati manusia itu sulit diduga dan suka berubah? Dan bukankah ada pepatah Inggris yang mengatakan ’out of sight, out of mind’? Sarwono yang sangat terpelajar serta berpengetahuan luas, pasti kenal benar pepatah tersebut. Lagi pula siapa yang berani menjamin hati Pingkan tak bisa berpindah ke lelaki lain? Siapa pula yang berani menjamin si sontoloyo itu tak mampu merebut hati Pingkan?

Sarwono berada di posisi buah simalakama – buah yang tak diketahui bagaimana rupa dan rasanya – karena di satu pihak dia menginginkan Pingkan maju dan tetap berada di sampingnya, tapi di lain pihak ia dilanda cemburu plus kekhawatiran kalau-kalau Pingkan disambar lelaki lain ketika studi di Negeri Sakura. Dia mungkin juga ragu apakah dia mampu menahan rindu selama dua tahun, meski sarana WA dan Skype dapat digunakan setiap waktu.

Dia mungkin juga takut kesaktian shaman puisinya jadi luntur akibat kekhawatirannya. Shaman puisinya boleh jadi juga tetap sakti, tetapi jarak kan selalu menciptakan rindu. Dan bukankah rindu itu selalu menuntut temu muka, bukan sekadar menatap wajah kekasih lewat layar gawai? Sehebat-hebatnya seorang yang berjiwa sufi, toh memiliki titik lemah juga, apalagi dalam menghadapi keruwetan masalah cinta. Berbagai persoalan dan kekhawatiran tak hentinya menggelayuti pikiran sang sufi sekaligus penyair Jawa – yang bertubuh kerempeng, suka batuk-batuk, dan mengidap flek paru-paru – yang sedang terbakar bara api asmara.

Di bagian konflik ini, penulis harus mengakui bahwa Sapardi berhasil menuangkannya secara apik dan cantik. Pengalaman Sapardi dalam memberikan kuliah dan bimbingan sastra kepada banyak mahasiswa menjadi modal yang sangat penting dan berharga untuk menggarap novel yang satu ini. Dan tentu saja, kepiawaian Sapardi dalam menciptakan bait-bait puisi penuh pesona – yang dituangkan melalui puisi Sarwono – ikut mendukung keindahan novel ini, meskipun terkadang maknanya terlalu dalam dan tak bisa dipahami sepenuhnya oleh pembaca awam.

Bukan gambaran keseluruhan

Meski penulis telah memaparkan garis besar novel Hujan Bulan Juni, bukan berarti penulis telah membeberkan gambaran cerita secara keseluruhan. Mengapa? Karena novel ini hanya merupakan bagian pertama dari sebuah trilogi. Untuk mengetahui liku cerita secara paripurna, Anda perlu menuntaskannya dengan membaca bagian kedua dan ketiga yang telah diterbitkan. Bagian kedua trilogi berjudul Pingkan Melipat Jarak, sedangkan bagian ketiga berjudul Yang Fana Adalah Waktu.

Bagaimana nasib akhir tokoh-tokohnya? Happy ending, sad ending atau ending yang terbuka? Untuk mengetahuinya, Anda perlu membaca ketiga trilogi secara keseluruhan. Pendek kata, segala bentuk akhir cerita dimungkinkan untuk terjadi, karena semuanya bergantung kepada kreativitas sang dalang. Tak pelak, SDD adalah dalang yang kepiawaian dan kreativitasnya tak perlu diragukan lagi di jagat sastra. Sapardi, gitu loh!

Kontributor Media Edukasi Indonesia : Budianto Sutrisno